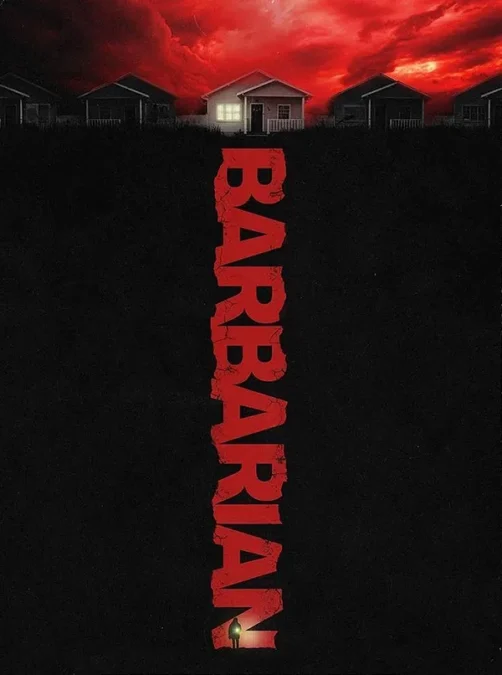

Crítica de la película Bárbaro de Zach Cregger

Signo de los tiempos actuales: el hombre es el lobo de la mujer. Con Barbarian (Bárbaro), Zach Cregger no intenta reescribir el género terror, pero le toma el pulso a la época para poner en escena el síntoma más visible de lo contemporáneo. Para el director, la política de género es un punto de partida, un estado de ánimo que usa para crear la atmósfera enrarecida, de amenaza latente, de una casa de los suburbios de Detroit que esconde en sus pasajes secretos un miedo más vulgar, edípico y freak.

La primera parte de la película es puro suspenso, que aprovecha el factor Norman Bates de Bill Skarsgård (el cordero perverso que debajo de su máscara de angel face supura algo insano, el que puede crucificar al perro de su hijo en The Devil All the Time o transformarse en un clown diabólico en It) y la mezcla de vulnerabilidad y fortaleza femenina de Georgina Campbell (Black Mirror) para hacer un teatro de crueldad moderno: un chico y una chica que no se conocen deben pasar una noche juntos, con todas las sospechas que eso implica en pleno siglo XXI.

Tess (Campbell) llega a Detroit para una entrevista de trabajo. La ex gran ciudad proletaria de Estados Unidos ahora tiene zonas postapocalípticas del capitalismo tardío. En una de ellas está la casa que alquiló por Airbnb. Es de noche, hace frío, llueve. Y la casa está ocupada: Keith (Skarsgård) dice que llegó hace unos días, que él también reservó el lugar. Cuando la invita a pasar para tratar de comunicarse con la compañía, la tensión aumenta; cuando Tess se queda sin opciones y él le sugiere que se quede a dormir, la película entra en estado de gore inminente.

Pero Cregger es lo suficientemente hábil como para jugar con las expectativas del público: genera con la situación un microclima de ansiedades e inseguridad que se va desarrollando a lo largo de los minutos. Tess y Keith son conscientes de las circunstancias. Ella toma toda clase de precauciones; él intenta ser amable, pero cuanto más predispuesto, sensible y humanitario quiere parecer, más sospechoso y anormal resulta: un retrato de la torpeza masculina ante la desconfianza femenina.

El largo incipit de la película funciona de manera inteligente como una polaroid angustiante de la pérdida de inocencia del encuentro de los sexos. Campbell y Skarsgård se enfrentan de manera experta en esta coreografía de la sospecha marca Hitchcock, una secuencia de combustión lenta que sirve para instalar las premisas de la trama y que en la segunda parte pueda golpearnos con visiones extrañas, retorcidas y grotescas. Porque el centro de gravedad del terror de Bárbaro se encuentra en el subsuelo de la casa: tras una puerta secreta, un camino de celdas y cámaras de tortura.

La película se desdobla en distintas historias (un breve flashback nos lleva hasta la era Reagan en los 80’s, donde un hombre se hace pasar por electricista para entrar a los hogares en las horas del día en las que las amas de casa están solas; y otro tropo actual: la cultura de la cancelación. AJ (Justin Long) es una actor acusado de abusar de una compañera durante un rodaje). Pero son relatos sin desarrollo, incompletos, que no poseen la tensión de la primera parte y que parecen tener una función de desvío y retraso del horror, un festival monstruoso ridículo y totalmente exagerado, que busca en la estética del exceso alguna justificación.

Aún así, Bárbaro revela a Cregger como un cineasta inventivo, enérgico y visualmente emocionante. La combinación de inclinaciones de cámara, el uso de la luz sobre fondos negros, panorámicas y travellings hacen del espacio escénico una topografía de angustia e incertidumbre. Cregger sabe anticiparse a las expectativas del terror para suspender la incredulidad y hacer que Bárbaro termine siendo una película tan retorcida y perversa como debía ser.