No es fácil filmar el deseo. No es fácil mostrar cómo una mujer poderosa se desarma, se entrega, encuentra en la sumisión una forma de libertad que nunca conoció. Halina Reijn lo logra en Babygirl. Nicole Kidman también. Su cara cuenta mil historias mientras está tirada en esa alfombra dudosa, mientras descubre que el poder también está en saber entregarlo.

Kidman es Romy, una mujer que manda, que ordena, que controla. Hay algo raro en esa clase de poder: es algo que corrompe, pero que también cansa. Y Romy está cansada de ser la que siempre decide, la que siempre puede, la que nunca falla.

La escuchás gemir antes de verla: así empieza Babygirl. Romy está en la cama con Jacob (Antonio Banderas), su marido. Él le dice te amo como si fuera verdad; ella contesta algo parecido pero no igual. Después se escapa a otra habitación y se masturba mirando porno: hay deseos que una pareja no puede – no sabe, no quiere – cumplir.

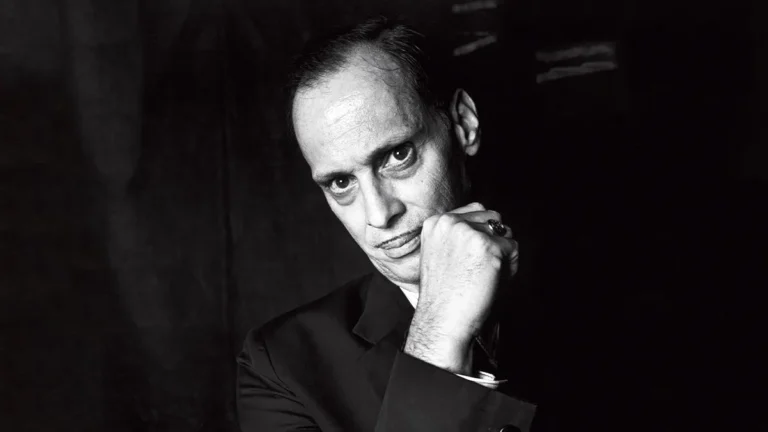

Nicole Kidman no puede obtener satisfacción

Babygirl es una película que empieza caliente y sigue más. Pero no es solo eso: es graciosa, incómoda, rara. Kidman dijo que le da miedo verse en la pantalla – tanto sexo, tanta intimidad -, pero quizás ese miedo es lo que hace que todo funcione.

Kidman hace lo que siempre hace: se entrega al máximo. Da igual si tiene que sufrir como en Dogville o hacer el ridículo en Paddington: ella va hasta el fondo. En Babygirl construye una mujer complicada y después la desarma parte por parte. Sin ella, la película sería otra cosa – algo más chico, más fácil, menos real.

Harris Dickinson aparece como aparecen los amantes en las películas: salvando a la protagonista de un perro suelto. Pero acá no hay nada de Hollywood. Samuel es un pasante en la empresa donde Romy es la jefa. Ese becario que podría ser su hijo, la mira como nadie la miró: ve lo que ella esconde, lo que ni siquiera se animaba a pensar. El deseo de no ser la que manda, por una maldita vez.

No hay química entre ellos, pero ese es el punto. Babygirl no es una historia de amor: es una historia de cuerpos, de poder, de lugares donde no deberías estar pero igual vas. Romy está dispuesta a perderlo todo – familia, trabajo, la vida que construyó – por algo que ni siquiera entiende bien. El deseo es así: no pregunta, no explica, te arrastra.

Babygirl y el deseo en el cine mainstream

La película tiene música fuerte, tiene oficinas que parecen campos minados de deseo, tiene miradas que cruzan salones enteros. Halina Reijn – que viene de hacer Muerte Muerte Muerte – sabe lo que hace: construye una historia que podría ser un thriller erótico más pero no lo es. Es más rara, más verdadera.

El cine mainstream sabe cómo filmar la violencia pero no el sexo: todo es fácil, rápido, obvio. Como si las personas se la pasaran matándose unas a otras y no cogieran. Pero en Babygirl no: el sexo es torpe, es gracioso, es verdadero. No es como esas escenas de Hollywood donde todo es perfecto y aburrido: acá hay dos personas que no saben bien qué quieren, que se tantean, que prueban, que se equivocan. Que tienen miedo y siguen igual. Un caramelo, una orden, un gemido. Y cuando todo termina, cuando ella por fin encuentra lo que buscaba sin saber que lo buscaba, uno se pregunta por qué nos costó tanto entender que el deseo no tiene manual de instrucciones.

Babygirl es una película sobre sexo, claro, pero más que eso: es una película sobre esas verdades incómodas que escondemos debajo de la cama. Sobre cómo el deseo no entiende de límites, de jerarquías, de lo que está bien y lo que está mal. Sobre cómo, a veces, necesitás perderlo todo para encontrarte. Sobre cómo el poder nos arma y nos desarma, nos construye jaulas que después no sabemos cómo romper. A veces hace falta un hotel sórdido, un chico insolente, una directora sin miedo.

El baile de Harris Dickinson en Babygirl

George Michael suena y todo cambia. Father Figure – esa canción que todavía hace sudar a cualquiera después de cuarenta años – marca el momento en que la película se entrega del todo: Samuel baila solo, sin remera, con un vaso de whisky en la mano y una cadena de oro que brilla como una promesa. Nicole Kidman mira como miramos nosotros: con una mezcla de deseo y vergüenza, sabiendo que esto está mal pero queriendo que siga.

Harris Dickinson sabe lo que hace. No es fácil ser objeto de deseo y actor al mismo tiempo: él lo hace parecer natural. Los tatuajes son verdaderos, el swagger de pendejo soberbio también. Pero hay algo más: una vulnerabilidad que aparece justo cuando pensás que ya lo entendiste todo.

La escena es perfecta porque es imperfecta: el chico que parecía tan seguro se traba cuando tiene que explicar qué quiere, cómo lo quiere. El sexo es así: nos vuelve estúpidos, nos deja sin palabras justo cuando más las necesitamos. Y mientras George Michael canta eso de ser una figura paterna – en una película que se llama Babygirl -, los roles se confunden: el dominante también quiere que lo abracen, el cazador también quiere que lo cacen.

Es raro ver estas cosas en el cine estadounidense: el sexo verdadero, incómodo, gracioso. La escena del hotel – esa donde eligen una palabra de seguridad, donde ella toma leche de un plato como si fuera un gatito – podría ser ridícula. Y un poco lo es, pero eso la hace más real. El deseo es así: un poco ridículo, un poco sagrado.

Harris Dickinson viene subiendo: después de esa película queer en la playa hizo de modelo tonto en Triángulo de Tristeza, de luchador en The Iron Claw. Siempre usa su cuerpo como un instrumento: lo muestra, lo lastima, lo convierte en otra cosa. Pero nunca había encontrado un papel que le permitiera ser todo a la vez: objeto de deseo, depredador, nene perdido.

Nicole Kidman y Harris Dickinson en un hotel barato

Babygirl es inteligente cuando habla de lo estúpidos que somos para hablar de sexo. El consentimiento, el kink, los roles: todo eso que parece tan simple en el porno y es tan complicado en la vida real. Y mientras George Michael sigue cantando – esa voz que es puro sexo -, el chico y la jefa siguen probando, equivocándose, encontrándose.

Hay algo liberador en todo esto: en él bailando solo, en ella mirando, en la música que lo envuelve todo. La cadena de oro brilla, el whisky baja, los roles se invierten: hasta los que parecen más fuertes necesitan que alguien los sostenga. Eso es Babygirl: una película sobre el deseo que no tiene miedo de mostrar que el deseo da miedo. Que a veces los que mandan quieren que los manden, que los daddys también pueden ser babys, que el poder – ese poder que tanto nos obsesiona – es una cosa frágil, que se puede romper con solo mirarlo demasiado.