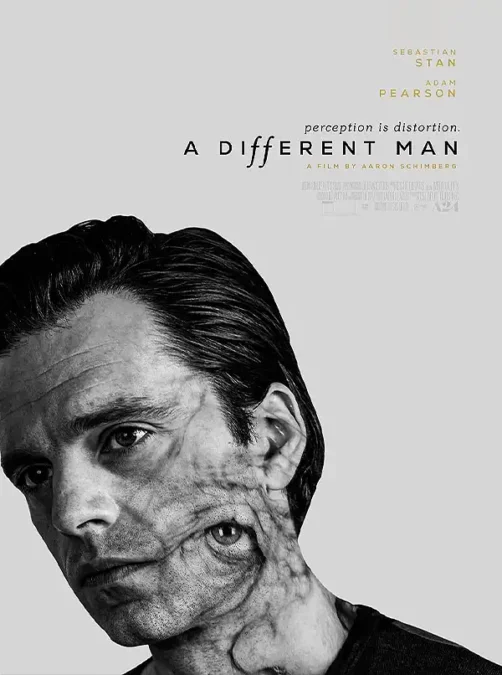

Hay algo hipnótico en la manera en que Sebastian Stan se mueve durante la primera mitad de Un Hombre Diferente (A Different Man): los hombros encogidos, los gestos defensivos, la mirada esquiva, ese modo particular de ocupar el espacio como si pidiera perdón por existir. Es el lenguaje corporal de alguien que ha aprendido a fracasar en el arte de la invisibilidad. No puede evitar ser mirado, catalogado, reducido a la categoría de espectáculo involuntario: Edward tiene una cara fascinante, única, fallada.

La transformación de Edward en “Guy”—después de un experimento médico que elimina las tumoraciones de su rostro— es el giro de un relato que podría habría derivado en una parábola banal sobre la belleza interior, pero aquí es la puerta hacia un laberinto de identidades donde cada espejo refleja una verdad más incómoda que la anterior.

El nuevo rostro de Edward, su máscara de normalidad, se convierte en una segunda piel que no resuelve su crisis, sino que la multiplica exponencialmente. En Un Hombre Diferente, la metamorfosis no redime, sino que desata un catálogo de inseguridades, resentimientos y deseos reprimidos. Guy no es Edward mejorado, sino un doble que busca devorar lo que queda de su yo anterior.

Parte pesadilla existencial, parte crítica ácida a nuestra obsesión por la imagen, y parte viaje al corazón oscuro de la identidad, Un Hombre Diferente juega con las nociones preconcebidas sobre la belleza, el deseo y la autenticidad, los tópicos con los que Aaron Schimberg analiza las complicadas formas en que la sociedad contemporánea responde a la discapacidad.

Un Hombre Diferente: la identidad como simulacro

Si el primer acto de Un Hombre Diferente es un cuento de horror corporal en el que la cara es menos un medio de expresión que una cárcel, la entrada en escena de Ingrid (Renate Reinsve), la vecina aspirante a dramaturga, activa en Edward una mezcla de esperanza y desesperación. Ingrid aporta capas de complejidad a la película, moviéndose entre la empatía genuina y el interés artístico. Cuando decide convertir la historia de Edward en una obra de teatro, Un Hombre Diferente cambia de signo, se convierte en una interrogación sobre quién tiene derecho a contar qué historias, y cómo la representación de la diferencia puede ser tanto un acto de visibilización como de explotación física y emocional.

La relación entre ambos, llena de tensiones y malentendidos, inaugura el primer nivel de teatralización de la diferencia, donde el cuerpo marcado se convierte en texto dramático. Pero Schimberg no se conforma con la crítica fácil a la explotación artística de la otredad. Con la vibrante curiosidad de Ingrid, la cara deformada de Edward se convierte en una pantalla donde se proyectan los prejuicios y los anhelos de los demás.

La aparición de Adam Pearson, quien comparte la misma condición que Edward abandonó quirúrgicamente, interpreta a un hombre que es todo lo que Edward no era con su antigua cara: carismático, seguro, magnético. Oswald habita ese mundo con una naturalidad desarmante, cuestionando el vínculo reductivo que la cultura establece entre discapacidad y sufrimiento.

Schimberg construye su película como una serie de espejos enfrentados donde cada imagen genera su propio reflejo distorsionado. La obra de teatro, titulada Edward, se convierte en un meta-comentario donde la representación de la diferencia se desdobla infinitamente: un actor transformado interpreta a su yo anterior, mientras su doble “auténtico” lo observa desde la platea. La máscara de Edward —literalmente, el molde de su antiguo rostro— se convierte en un objeto fetiche que condensa en sí mismo todo el drama de la autenticidad y el simulacro.

Un Hombre Diferente es ese unicornio cinematográfico que aparece una vez cada década: una película que no solo desafía los géneros sino que crea uno propio. Brutal, hermosa y perturbadora, cada plano está calculado para maximizar la incomodidad, cada escena construida como una pequeña obra maestra de tensión progresiva. La película brilla en esos momentos: cuando Edward, ahora hot, audita para interpretar una versión ficticia de sí mismo; cuando Ingrid le pide que use una máscara con su cara trágica durante el acto sexual; cuando Oswald demuestra ser mejor Edward que el propio Edward.

Un Hombre Diferente (2024), explicada

La película opera en el mismo registro que las mejores pesadillas de David Lynch: aquellas donde la identidad se revela como una construcción frágil, sostenida por la mirada del otro. El agua que gotea del techo del departamento de Edward, las ratas muertas que caen, la progresiva descomposición del espacio físico, todo funciona como correlato objetivo de su desintegración psíquica.

En su centro, Un Hombre Diferente es una tragedia profundamente humana sobre el rechazo de uno mismo. Edward no fracasa porque el mundo lo rechace: fracasa porque, incluso con una cara linda, sigue siendo un extraño para sí mismo. No era un villano por su deformidad ni un mártir por su dolor; curado de su enfermedad, es un hombre atrapado en el vértice de sus contradicciones, incapaz de reconciliar su deseo con su personalidad. La película no ofrece redención ni catarsis, sino un retrato descarnado de la vanidad y la insatisfacción humanas.

Con ecos del cine de Cronenberg y en la línea de Seconds de John Frankenheimer, Synecdoche, New York de Charlie Kauffman y Sick of Myself de Kristoffer Borgli, lo que hace que Un Hombre Diferente sea una de las películas más provocadoras del año no es su premisa psicodélica sino su negativa a ofrecer cualquier tipo de mensaje edificante. ¿Qué define realmente nuestra identidad? ¿Es posible escapar de quienes fuimos? ¿Y si el verdadero horror no fuera la diferencia sino la normalidad? La metamorfosis física es apenas el vehículo para explorar una mutación más profunda: la de la identidad misma como construcción inestable y performativa.

Un Hombre Diferente trasciende el discurso sobre la discapacidad para adentrarse en territorios más turbios y fascinantes: los mecanismos del deseo, la naturaleza del performance social, la imposibilidad de la autenticidad en un mundo de representaciones. Como el agujero en el techo que gotea incesantemente sobre Edward, la película filtra una verdad incómoda: quizás la normalidad es la máscara más elaborada de todas.

En definitiva, Schimberg ha creado algo más que una película sobre la transformación física: es una obra sobre los disfraces que usamos para sobrevivir, sobre la imposibilidad de ser realmente otro y la tragedia de seguir siendo uno mismo.