La tierra esconde secretos. Los protege durante siglos. La Quimera (La Chimera) es una película sobre la tierra y sus tesoros, sobre los que excavan y los que esperan, sobre los que buscan y a veces encuentran. Arthur es uno de ellos. Un inglés desgarbado que deambula por la Toscana de los ochenta como un fantasma que persigue otros fantasmas. Un arqueólogo maldito. Un buscador que ya no sabe qué busca.

Alice Rohrwacher filma como quien desentierra algo frágil: con delicadeza, con reverencia, con la certeza de que cada hallazgo puede ser el último. Su cámara – manejada por la extraordinaria Helène Louvart – se mueve entre las grietas de una Italia que ya no existe, o que tal vez nunca existió más que en sueños.

La Italia fantasmal de La Quimera

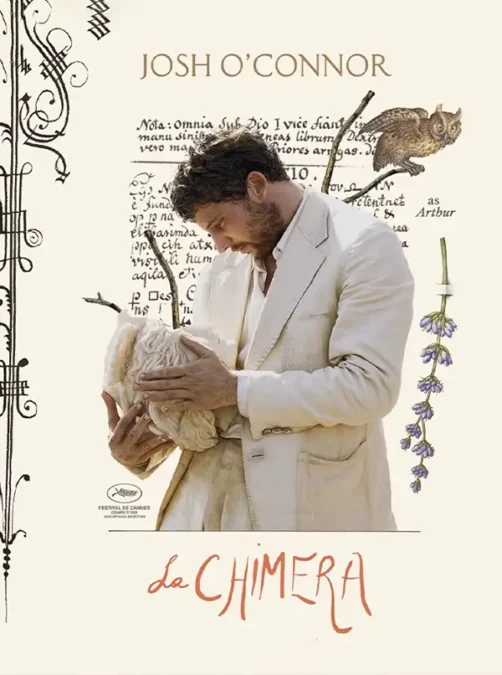

La Quimera es eso: un delirio febril sobre el pasado y el presente, sobre los muertos y los vivos, sobre lo que perdemos cuando encontramos lo que buscábamos. Arthur (Josh O’Connor) tiene un traje de lino – el mismo durante toda la película, cada vez más sucio, cada vez más pegado a su cuerpo – y un don: puede sentir dónde están enterrados los tesoros. Los tombaroli – una banda delirante de ladrones de tumbas – lo siguen como apóstoles a un mesías drogado. Pero Arthur no busca reliquias para vender: busca a Benjamina, su amor perdido, su muerta, su quimera personal.

La Quimera se mueve entre formatos como quien cambia de dimensión: 35mm, super 16, 16mm. Cada formato trae su propia textura, su propia verdad, su propia mentira. Es 1980 pero podría ser cualquier año: el tiempo en la Toscana de Rohrwacher es circular, espiral, laberíntico. Las hierbas crecen entre las grietas del pavimento como recuerdos que se niegan a morir.

Isabella Rossellini aparece como la madre de Benjamina, una aristócrata venida a menos que vive en una mansión en ruinas rodeada de jóvenes que la llaman “mamá”. Su presencia es como un ancla que mantiene a Arthur atado al mundo de los vivos, aunque él preferiría hundirse en el de los muertos.

Y está Italia – así se llama el personaje, sin sutilezas – interpretada por Carol Duarte como una estudiante de canto desafinada que podría ser la salvación de Arthur, si él quisiera salvarse. Pero Arthur no quiere salvación: quiere seguir bajando, bajando, bajando hasta encontrar esa puerta mítica que conecta el mundo de arriba con el de abajo.

El realismo mágico de Alice Rohrwacher

Rohrwacher lo filma todo con una belleza que duele: la Toscana nunca pareció tan antigua y tan nueva al mismo tiempo. Su cámara captura ese momento mágico del amanecer cuando el mundo parece suspendido entre el sueño y la vigilia, entre lo que fue y lo que será.

Las excavaciones nocturnas son como rituales paganos: linternas que cortan la oscuridad, tierra que vuela, tesoros que emergen cubiertos de siglos. Los tombaroli son como niños jugando a ser arqueólogos, pero sus juegos tienen consecuencias. Cada objeto que desentierran pierde algo en el proceso: un color, un significado, una magia que solo existía en la oscuridad.

La Quimera juega con los géneros como quien juega con reliquias robadas: aquí hay algo de película de robos, algo de historia de amor, algo de realismo mágico italiano. Pero todo está filtrado por una sensibilidad única, por una mirada que convierte lo familiar en extraño y lo extraño en familiar. La película está llena de metáforas, pero Rohrwacher no hace cine de metáforas: hace cine de tierra y de piedra. Sus personajes no representan ideas: son ideas que se hicieron carne y hueso y ahora vagan por la Toscana buscando un lugar donde descansar.

Arthur termina vendiendo sus hallazgos a un personaje llamado Spartaco, que opera desde un hospital veterinario como un villano de Bond reconvertido en mercader de antigüedades. Es el capitalismo en su forma más descarnada: convertir la historia en mercancía, el pasado en presente, lo sagrado en profano.

Pero La Quimera no juzga: observa. Observa como observan los muertos, con una mezcla de curiosidad y resignación. Los tombaroli son ladrones, sí, pero también son los últimos románticos en un mundo que ya no cree en la magia. Buscan tesoros no por su valor monetario sino por ese momento de revelación, ese instante en que el pasado y el presente se tocan y algo invisible se hace visible.

La película avanza hacia lo inevitable: hay que seguir cavando hasta encontrar algo, aunque ese algo no sea lo que buscábamos. Arthur, cada vez más delgado, cada vez más fantasmal, sigue su búsqueda como un adicto persigue su próxima dosis. ¿Y qué encuentra? Encuentra lo que encontramos todos cuando buscamos demasiado tiempo: que el tesoro no está en lo que buscamos sino en la búsqueda misma. Que los muertos están mejor muertos y los vivos mejor vivos. Que algunas puertas deben permanecer cerradas.