La oscuridad tiene nombre propio. Se llama Nosferatu y Robert Eggers lo trae de vuelta para recordarnos, como Poe, como Freud, que el gótico todos lo llevamos dentro. No es casual: Eggers, ese arqueólogo del cine que rescata no solo objetos sino estados mentales, recorre océanos de tiempo para desenterrar al vampiro más primitivo del celuloide. Y lo hace con la manía de un yonqui, como quien restaura una monumento piedra por piedra.

Pero Nosferatu 2024 no es solo la remake del clásico de 1922 de Friedrich Wilhelm Murnau. Es una reinvención. Una metamorfosis. Una catedral gótica de terror psicosexual. Eggers no filma: conjura demonios. Las calles empedradas de la Alemania de 1838, las mansiones burguesas, la moral victoriana apretada como un corsé. Cada mueble, cada vestido, cada gesto es un documento histórico. Los interiores Biedermeier, las costumbres sociales, hasta la forma en que la luz de las velas proyecta sombras en las paredes tienen una razón: porque sabemos que todo lo que vemos existió podemos creer mejor en lo que no.

Nosferatu 2024: la noche y el deseo

La historia ya la conocemos: un agente inmobiliario viaja a Transilvania para cerrar un trato con un conde misterioso. Pero cómo lo cuenta Eggers es lo que importa. Cada plano es un cuadro de Caspar Friedrich vuelto pesadilla, cada escena negocia con lo visible y lo invisible de la realidad. Thomas Hutter de Nicholas Hoult es el cordero que se mete en la cueva del lobo, el representante de un mundo ordenado que está a punto de descubrir que todo orden es una ilusión.

Bill Skarsgård no interpreta al conde Orlok: lo encarna como una fuerza de la naturaleza, como un hambre ancestral que ha tomado forma humana. Sus ojos, hundidos en un rostro cadavérico, son pozos que nos hablan de una soledad más antigua que el tiempo. Su Nosferatu no es solo un monstruo: es un espejo que refleja todo lo que la sociedad victoriana (y por extensión, la nuestra) intenta negar. El hambre. El deseo. La muerte.

Willem Dafoe – que en la película La Sombra del Vampiro interpretó a Max Schreck, el actor que interpretó a Orlok en la película de Murnau – aparece como el profesor Von Franz, una versión más perturbada del Van Helsing que conocemos. Su presencia es como un relámpago en la noche: ilumina brevemente el horror, pero también nos hace más conscientes de la oscuridad que nos rodea. Sus monólogos sobre el mal y lo sobrenatural son invocaciones que abren grietas en la realidad.

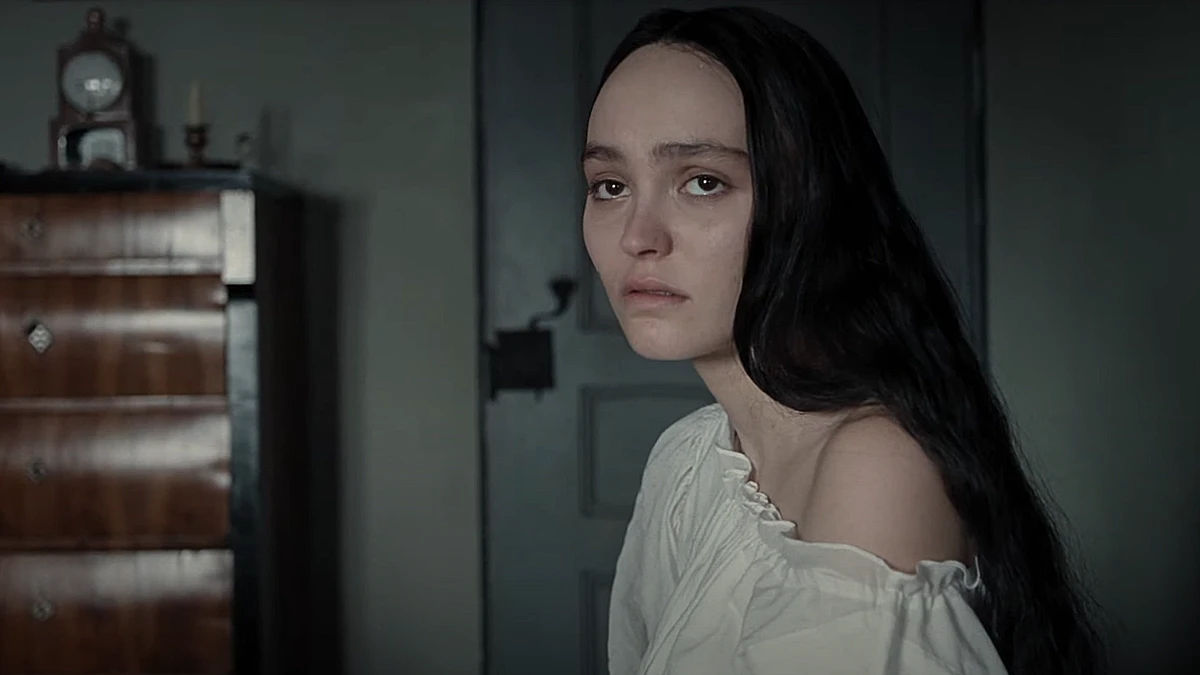

Y en medio de todo eso está Ellen Hutter, la esposa de Thomas, interpretada por Lily-Rose Depp con una intensidad que quema la pantalla. Ellen no es la típica víctima que espera al monstruo temblando, sino una mujer que tiembla, al borde de la muerte o del orgasmo, porque algo dentro suyo responde al llamado de la bestia.

Ellen se debate entre la salvación y la condenación, entre el día y la noche, entre la vida y algo que no es muerte pero tampoco es vida. Sus convulsiones, sus éxtasis, sus terrores nocturnos son el verdadero espectáculo. En ella vemos la lucha entre el deseo y el deber, entre la naturaleza y la sociedad, entre lo que somos y lo que fingimos ser.

Nosferatu según Robert Eggers

Nosferatu 2024 avanza como una procesión fúnebre, con la cadencia inexorable de una pesadilla. Las escenas se suceden con la lógica del sueño: un carruaje que se conduce solo por caminos imposibles, una rata que se multiplica hasta convertir una ciudad en una marea negra de peste y muerte. Y siempre, esa sensación de que algo antiguo y terrible nos observa desde las sombras.

El director de fotografía Jarin Blaschke trabaja casi exclusivamente con luz natural y velas, y logra crear un mundo donde la oscuridad tiene textura. Los planos están compuestos como pinturas románticas alemanas, pero con una sofisticación que las hace vibrar con muerte propia. El score de Robin Carolan es una sinfonía espectral: gruñidos subterráneos, susurros que parecen venir de otra dimensión, el viento que aúlla como mil almas en pena, la voz del vampiro suena como si saliera de una tumba, y tal vez así sea.

Esta no es una película para todos. Es lenta, deliberada, a veces ceremonial. Pero esa lentitud es parte de su poder. Eggers nos obliga a sentarnos en la oscuridad y contemplar nuestros propios miedos, nuestros propios deseos reprimidos. Nos hace mirar fijamente al abismo hasta que el abismo nos devuelve la mirada.

Nosferatu 2024 es un recordatorio de que el cine de terror, en sus mejores momentos, puede ser un ritual que nos dice algo sobre quiénes somos y qué nos habita. En un tiempo donde el género se ha vuelto una fórmula predecible, Eggers crea un portal a otro tiempo, a otro estado mental, a otra forma de ver el mundo: un espejo oscuro donde podemos ver todo lo que la sociedad – la de entonces, institucionalizada, la de ahora, virtual – intenta esconder bajo capas de frigidez moral y buenos modales.

Eso lo que hace el verdadero terror: nos muestra algo sobre nosotros mismos que quizás preferiríamos no haber visto. Eggers se toma su tiempo, construye su horror con la calma de quien sabe que lo peor no es lo que salta a la cara sino lo que se arrastra bajo la piel. Como el propio Orlok, Nosferatu es un visitante nocturno que llega sin invitación y se queda más tiempo del que pensábamos. Y como Ellen, una vez que lo dejamos entrar, ya no hay vuelta atrás.